2017.09.01

カテゴリ: 漱石散策

漱石全集 第10巻 道草

「道草」読書メモ

この作品は、大正4年(1915年)6月から9月にかけて102回にわたって「朝日新聞」に連載された。

内田百閒の回想によると、書き損じた反古が机のわきに5、6寸の高さに積っていたという。

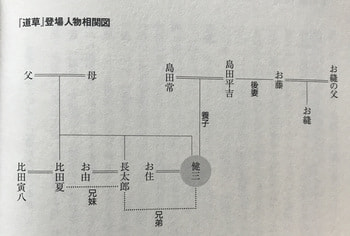

自伝的な色彩が強く、漱石唯一の私小説風の長編。留学帰りの主人公・健三は大学講師

で、妻のお住との夫婦仲はよくない。そして健三の前には縁を切ったはずの養父・島田が現れて金の無心し、兄弟やお住の父も借金や保証人を頼んでくる。

「こころ」で人間のエゴイズムの深淵を描いた漱石は、「道草」では、自分で自分を支配することができなくさせる要因を再度注視している。自分の分析論理で片づけることができないものを、すべて非合理として「狂」とした彼は、それが及ばないところにも「自然の論理」が働いているという境地に達したのだ。形式論理に固執して合理的な「我」に執着するところを超えて、いわば「天」の論理に「則」るところに出てきたのである。

彼は、近代日本人の日常生活を緊縛していた「家」の実態と家族関係の現実を鋭くとらえるとともに、自己の人間的な要求を論理的に突き止めようとして、実生活の矛盾と我執を根源的に掘り下げて示した。

主人公は暗い闇の中で、「世の中には片付くなんてものは殆どありゃしない」とつぶやく。

道草 大正4年(1915年)6月

洋行帰りの大学教師・健三のもとに、かつての養父である島田平吉と義母のお常が度々、無心にやってくる。健三はその養父母との関係を再考すべく、ともに暮らした過去への改装を余儀なくされる。一方、妻のお住や親族から変わり者扱いされている健三は、教師の仕事と日常の雑事に追われ、満足のいく人生を歩めないもどかしさに悩んでいる。そんな健三のもとに偶然、原稿依頼が舞い込む。留学帰国後から創作を開始するまでの時期を題材とした漱石唯一の自伝的小説。

あらすじ

留学から戻った大学教師の健三は、往来で「帽子を被らない男」の姿を見掛け、十数年前に縁を切ったはずの養父・島田が自分に近づいていることを予感する。学問一筋で生きてきた彼は、妻のお住の理解を得られず、夫婦仲もしっくりいっていない、やがて宅を訪問してきた島田が金を要求し、健三の不安は的中する。彼は会いに恵まれなかった過去の回想に浸るが、そこに解決策は見つけられない。そうした中、妊娠した妻のヒステリーに怯えたり、腹違いの姉からも金を無心されたりして、その心はさらに揺れ動く。島田に証文付きで円を切る約束を果たせても、彼の心は完全に晴れることはなかった。

道草読書メモ

道草読書メモ

道草は、大正4年6月3日から9月10日まで朝日新聞に掲載、10月に単行本として発刊

大正3年 心

大正4年1月13日から2月23日の39日間

硝子戸の中

大正5年 明暗

心は、理念を設定し、関連、肉付けを行う形で展開されたが

硝子戸の中は、思い出すままの回想、小品である。漱石40代の心の仕切りとして、幼少のころ、イギリス留学、近所、親戚との交渉を記している。内容は、初冬の空のごとく深く澄んでいる。

道草は、突然、帽子を被らない男に遭遇

島田である。かつての養父。この島田夫婦に幼い頃奇妙な扱いを受けた。それは甘やかすばかりで、将来の見返りを期待したものだった。

そして、養子縁切りに際し、不実不人情と証文を交わす。家作はあるが娘から援助を受けて生活している。

島田の妻、お常

娘、お夏、虎八と夫婦、健三からこずかいをもらっている。

学問を金儲けの手段と考えている

健三の妻、お住

その親、父は、役所の小役人、相場に失敗し負債を抱える。援助を求められ、それなりの対応をしている。

やはり、学問、芸術の世界がわからない。

自業自得と諦めている

健三は、こういう人たちと交渉を交え、教養人として学問と芸術に専念、没頭した

島田という強欲な老人についての一生を考える。

自分もあまり変わりはないのではないか

何しにこの世に生まれたか自問自答する

健三とお住みの関係

お住みは教養のない人間、健三は頭から軽蔑している。お住みも健三を大風呂敷とみなし信用しない。

二人の間には夫婦としての好感がない。

お住みは、家計の不如意を訴えるが、健三は家計改善の努力はするが、妻はその意識が薄い。健三は失望する。

健三はお住みの合いの手を握らなかった。二人の間の壁は厚く、叶わなかった。

健三は、ただ嘆息するだけであった。

お住みは我執の女だが、健三もわがままであった。その本質は、教養人の面目であった。

夫婦不和は、お互いのわがままの裂け目から生じたものだ。

理念の次元の問題ではなく、日常の些細な次元で悩みの問題であった。お互いの不平不満であり、和解も破綻もない。

漱石はこの矛盾するものをそのまま描いた。

道草は、唯一私を視点とする私小説の手段は取っていない。

道草は、事実客観化の成体の圏内にあるが、健三の特色として、周りの教養のない人たちと同じ存在である。

高等遊民の設定は姿を消し、

私小説には見らねぬ手法である

こういう手法をお通じて日常を描いている

小宮豊隆は

36年から3年間の

大正4年ころの漱石の心情を描いているという

いぶし銀として

高音部も低音部もない

ただ淡々と描く。

次の作品につなぐべく淡々と描き綴った。

カテゴリー

月別アーカイブ

- 2025年9月 (2)

- 2025年8月 (4)

- 2025年7月 (4)

- 2025年6月 (7)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (3)

- 2025年3月 (5)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (6)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (7)

- 2024年9月 (1)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (6)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (3)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (4)

- 2023年7月 (3)

- 2023年6月 (1)

- 2023年5月 (4)

- 2023年4月 (4)

- 2023年3月 (8)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (3)

- 2022年12月 (5)

- 2022年11月 (5)

- 2022年10月 (2)

- 2022年9月 (2)

- 2022年8月 (5)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (3)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (3)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (1)

- 2021年11月 (4)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (4)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (6)

- 2021年5月 (6)

- 2021年4月 (4)

- 2021年3月 (6)

- 2021年2月 (6)

- 2021年1月 (4)

- 2020年12月 (2)

- 2020年11月 (10)

- 2020年10月 (12)

- 2020年9月 (10)

- 2020年8月 (8)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (8)

- 2020年5月 (6)

- 2020年4月 (6)

- 2020年3月 (10)

- 2020年2月 (4)

- 2020年1月 (6)

- 2019年12月 (4)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (4)

- 2019年9月 (6)

- 2019年8月 (6)

- 2019年7月 (10)

- 2019年6月 (16)

- 2019年5月 (16)

- 2019年4月 (14)

- 2019年3月 (4)

- 2019年2月 (4)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (12)

- 2018年11月 (4)

- 2018年10月 (10)

- 2018年9月 (4)

- 2018年8月 (8)

- 2018年7月 (6)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (14)

- 2018年4月 (8)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (4)

- 2018年1月 (4)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (8)

- 2017年10月 (4)

- 2017年9月 (6)

- 2017年8月 (4)

- 2017年7月 (10)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (12)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (4)

- 2017年2月 (6)

- 2017年1月 (6)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (6)

- 2016年10月 (4)

- 2016年9月 (4)

- 2016年8月 (6)

- 2016年7月 (2)

- 2016年6月 (6)

- 2016年5月 (6)

- 2016年4月 (4)

- 2016年3月 (4)

- 2016年2月 (8)

- 2016年1月 (4)

- 2015年11月 (4)

- 2015年10月 (6)

- 2015年9月 (8)

- 2015年8月 (8)

- 2015年7月 (4)

- 2015年6月 (6)

- 2015年4月 (4)

- 2015年3月 (8)

- 2015年2月 (2)

- 2014年12月 (4)

- 2014年9月 (2)

- 2014年8月 (2)

- 2014年7月 (4)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (6)

- 2014年4月 (12)

- 2014年3月 (4)

- 2014年2月 (2)

- 2014年1月 (4)

- 2013年11月 (4)

- 2013年10月 (4)

- 2013年9月 (2)

- 2013年8月 (4)

- 2013年7月 (6)

- 2013年6月 (2)

- 2013年5月 (4)

- 2013年3月 (6)

- 2013年2月 (4)

- 2013年1月 (2)

- 2012年12月 (4)

- 2012年11月 (8)

- 2012年10月 (4)

- 2012年9月 (6)

- 2012年8月 (10)

- 2012年7月 (8)

- 2012年5月 (2)

- 2012年3月 (2)

- 2012年2月 (2)

- 2011年11月 (2)

- 2011年8月 (4)

- 2011年7月 (10)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (6)

- 2011年4月 (12)

- 2011年3月 (2)

- 2011年2月 (4)

- 2011年1月 (6)

- 2010年12月 (4)

- 2010年11月 (2)

- 2010年10月 (6)

- 2010年9月 (4)

- 2010年8月 (2)

- 2010年7月 (18)

- 2010年5月 (8)

- 2010年4月 (8)

- 2010年3月 (4)

- 2010年2月 (4)

- 2009年12月 (2)

- 2009年11月 (6)

- 2009年10月 (4)

- 2009年9月 (2)

- 2009年8月 (2)

- 2009年7月 (10)

- 2009年6月 (10)

- 2009年5月 (8)

- 2009年4月 (18)